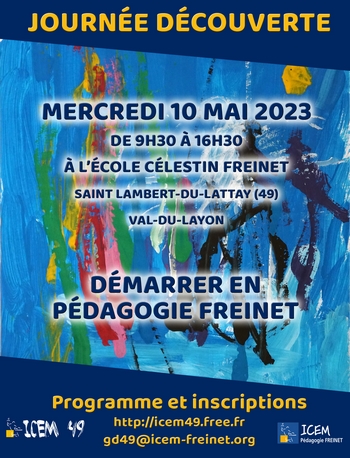

Mercredi 10 mai 2023, de 9h30 à 16h30 à l'école Célestin Freinet de St Lambert-du-Lattay

3 témoins : Stéphane, Anne-lyse et Sandrine

Mercredi 10 mai 2023, de 9h30 à 16h30 à l'école Célestin Freinet de St Lambert-du-Lattay

3 témoins : Stéphane, Anne-lyse et Sandrine

Sur les gaulois et romains : Lectures documentaires (de la classe + médathèque), audio ( Odyssées de France Inter), vidéo (C'est Pas Sorcier) avec QRcode. Feuille de travail où ils écrivent ce qu’ils ont retenu.

2 jours par semaine, 45 min.

Chaque groupe lit ce qu’il a retenu. Mise en commun.

On peut préparer la trace écrite avant et l’adapter en fonction de ce qui ressort du travail.

A nous de faire le lien entre les thèmes. Et de mettre en scène la leçon, mimer, jouer un couronnement...rendre vivant l’histoire.

Trace écrite à trous

Resources : Les grandes grandes vacances / Les enfants de la résistance / Les odyssées de France Inter.

Anglais: site de l’IA

Texte sur PC pour journal, dans le cahier d’écrivain. Illustré?

Petit livre plié, blog publié quand c’est prêt (alors que le journal doit être fini à une date précise tous ensemble)

Pourquoi? Pour qui?

La paix des ménages, lien parents/enfant, lien école/maison

Langage en maternelle, mémoire collective de la classe (journal de bord), qu’est-ce qu’on a appris?

Quelle trace écrite? Que fait-on des photos? Rédiger un bilan. Qu’en fait-on?

Rédiger un bilan. Qu’en fait-on?

Faut-il une trace écrite? Peut-on rester sur le plaisir?

Un dictionnaire des sciences de la classe

Utiliser le fichier «Naturellement sciences» de l’ICEM pour classer les expériences.

Faire un livret sur le village avec une page par thème: histoire, géographie, maths…

Lecture de cartes, Geoportail, Google Earth… mesure, échelle...

google earth

Trouver les documents références sur l’habitat, la flore…

Lire par soi-même un ouvrage adapté à l’âge, au niveau de lecture.

Pas si simple de trouver. Rechercher dans les bilbliothèques locales.

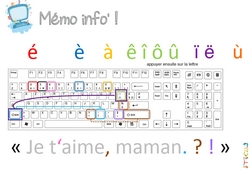

Ne pas abandonner l’aspect éducatif sur le numérique.

Ne pas abandonner l’aspect éducatif sur le numérique.

C’est une discussion sur un thème existentiel (mort, amitié, beau...), c’est différent d’un débat d’idées.

Cela peut éventuellement se faire, à partir d’une phrase : C’est quoi le beau? C’est quoi être ami?

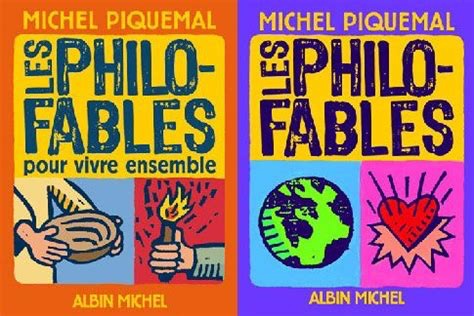

À partir d’un texte, d’une fable, d’un évènement de la classe.

Il n’y a pas de réponse finale, cela apporte plusieurs points de vue.

Est ce qu’il n’y a pas le risque que les élèves donnent des réponses "attendues", bien-pensantes?

Comment ne pas arriver à un débat hyper moralisateur?

Cela permet de se décentrer de soi, d’autres personnes ne perçoivent pas les choses de la même façon.

Après les avoir laissés discuter, apporter des documents (Astrapi) pour approfondir et enrichir la réflexion.

À force d’en faire, cela affine le point de vue.

Avec des documents cela permet d’aller plus loin, d’enrichir les arguments.

Cela permet de passer par un autre biais quand il y a une situation vécue dans la classe.

Ce qui est intéressant c’est qu’il n’y a rien à conclure.

C’est un exercice différent de tout ce que l’on fait à d’autres moments dans la classe.

Est ce que parfois il n’y a pas le risque d’être débordé·e par certaines idées/arguments?

Sur la peine de mort, la justice...

Les élèves ne sont pas forcément armés, informés pour avoir une vision globale, avoir du recul.

Les enfants peuvent être dans la reproduction des arguments des adultes qu’ils/elles entendent.

Ils peuvent s’exprimer à leur niveau à eux/elles : c’est juste/c’est injuste avec des exemples de leur vie, leur vécu.

Des enfants qui ne s’expriment pas à d’autres moments, vont peut-être plus facilement se le permettre sur ce type de dispositif.

Notre rôle est très important pour réguler la parole, empêcher les moqueries, savoir reporter la discussion à un autre moment, s’il ne se passe vraiment rien, laisser un temps de silence pour permettre à chacun·e d’avoir une réflexion personnelle...

Pressée d’être à l’année prochaine, pour mettre des choses en place car compliqué à mettre en œuvre sur la fin de l’année. Donne envie d’aller échanger avec les autres collègues pour changer certaines choses. Difficile de rester assis pendant 2 jours.

C’est la première fois que nous ne faisons pas de pratique adulte pendant le stage.

Piste pour la prochaine fois → Marches réflexives : on pose une question au début de la promenade. On s’arrête au bout de quelques minutes, on discute, on échange, on repart, on rediscute plus loin.

Bien aimé revenir dans un stage, on prend un temps pour réfléchir. Tu prends toujours des trucs mine de rien pour rebooster ta pratique après.

Année de gros doute, place dans l’enseignement. Les contraintes font que c’est compliqué d’être dans l’EN. Mais ce genre de stage, ça rebooste, ça donne envie de retenter des choses, de se rassurer/réaffirmer sur ce que l’on souhaite.

Chouette d’avoir une nouvelle personne! En plus du secondaire!

Cela fait du bien d’être intercycles, d’avoir des regards différents. De s’autoriser à faire des choses que l’on ne fait parfois plus en cycle 3, prendre le temps de…

Aime l’évolution du GD, la possibilité d’avoir des réflexions plus approfondies, sur du plus long terme. Après être venu chercher des outils, besoin d’une réflexion plus générale.

Plaisir de constater que cela fonctionne toujours : on arrive tous fatigués le lundi matin, sans trop d’idées et on arrive toujours à organiser des choses, à travailler.

Thématiques qui ne sont pas forcément liées à ma pratique du moment, mais cela permet d’avancer sur une réflexion plus large et de constater que les choses s’imbriquent, que l’on est dans une vision commune.

Cela devrait presque être obligatoire de venir au stage. Il ne faut pas venir pour « apprendre quelque chose », mais on repart quand même toujours avec quelque chose. Cela nous revivifie.

Dans notre quotidien, on ne prend pas le temps de réfléchir, de se poser.

Les questionnements tout seul, cela peut foisonner, mais les confronter, cela permet de leur donner une autre forme, de les affirmer, de les requestionner.

Besoin de construire un outil ensemble, car c’est ce qui me manque actuellement. Cela aurait permis d’être en mouvement autrement aussi.

Cela m’a permis de me recentrer, cela me permet de repartir sur des rails plus nets.

Projet pour l’année prochaine:

- construire un outil commun (livret d’évaluation, outil en histoire/géo…)

- réfléchir sur la construction du stage, sur les différents temps...comme les journées du samedi

Le choix d’un thème unique a été amorcé par le fait d’avoir beaucoup d’ancien·nes dans le GD qui avaient besoin d’approfondir certains sujets, pour autant, cela permet également aux nouveaux/elles de s’y retrouver.

Les rapporteuses : Myriam et Chloé